医薬品関連の活動を行う際に、欠かせない法律が薬機法です。薬機法とは何か、なぜ重要なのか疑問に思う人は少なくありません。この記事では、薬機法の基本的な内容と意義について解説します。

薬機法は、医薬品や医療機器の安全を確保するための法律です。この記事を読むと薬機法の理解が深まり、日常生活や仕事の中で薬機法に関わる製品を安全に扱う方法が明確になります。

薬機法とは?医薬品の安全を確保するための法律

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」といいます。薬機法は、2014年に薬事法から改名されました。改名前より広範囲にわたる規制と明確な基準を設けることで、利用者の安全を保護し、信頼を高めることを目指しています。

薬機法の目的

薬機法の主な目的は、人々の健康を守ることです。薬機法は、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性の確保により、国民の生命と健康を保護しています。具体的な目的は以下のとおりです。

- 医薬品等の適正な利用を促進する

- 医薬品等の研究開発を支援し、新しい医療技術の導入を促進する

- 医薬品等の供給体制を確保し、国民の生命と健康を守る

- 不適切な医薬品等の市場流通を防ぐための規制を設ける

薬機法はさまざまな規制を設け、日常生活における安全と健康を支えています。薬機法は、安心して医薬品を利用できる環境を提供するという、非常に重要な役割を担っています。

薬事法から薬機法に改正された背景

薬事法から薬機法への改正は、医薬品や医療機器の規制を国際基準に合わせ、効率化と患者の安全を確保するために必要でした。改正により改善された点を以下に示します。

- 医薬品や医療機器の開発、承認、製造、販売に関連する規制を一元化し、手続きの簡素化と迅速化を促進

- 再生医療等製品の研究開発が促進

- 国内外の患者に対して安全かつ効果的な医療が実現

改正により、新技術や新しい治療法を活用した、スムーズな医療サービスの提供が可能になりました。

薬事法と薬機法の違い

薬事法と薬機法の違いへの理解は、医薬品や医療機器の安全性や品質を保証する上で重要です。薬事法は1943年に医薬品、医療機器、化粧品の安全性と品質を管理する法律として制定されました。薬事法は国際的な基準や技術の進歩に対応するため、2014年に大幅改正され薬機法として生まれ変わりました。

改正の目的は、グローバルな基準に対応した規制の強化と、医薬品や医療機器の開発を促進するためのバランスを取ることです。薬機法では、再生医療等製品の規制や医療機器に関する新たな規定が設けられ、医薬品の臨床試験の透明性が向上しています。

薬機法ではリスクベースの規制アプローチが導入され、医薬品の適正使用を推進するための規定が強化されています。従来の薬事法の枠組みが進化し、薬機法は現代の医療ニーズに即した法律へと更新されました。薬機法への変更点は、関連する業界だけではなく、一般の消費者にとっても理解しておくべき重要なポイントです。

薬機法の対象

薬機法の対象となる製品には、人々の健康と安全を守るための重要なアイテムが含まれています。薬機法の対象製品の適切な管理は、公衆衛生を保つうえで非常に重要です。薬機法の対象となる製品は以下の6種類です。

- 医薬品

- 医薬部外品

- 化粧品

- 医療機器

- 再生医療等製品

- 体外診断用医薬品

医薬品

医薬品は、人や動物の病気を診断、治療、予防するために使用される製品であり、特定の成分を含みます。医薬品に含まれる成分は、病気の治療や予防に効果を発揮します。医薬品には主に処方薬と市販薬が存在し、いずれにしても、安全な使用には適切な指示の厳守が欠かせません。

医薬品は法律に基づいて厳格な試験と安全性の確認を経て市場に出されるため、信頼性が高いとされています。医薬品の販売や広告には薬機法に基づく規制があり、違反する行為は禁止されています。

医薬品は性質上、多くの規制が存在しており、規制を理解し厳守することが重要です。

医薬部外品

医薬部外品は、一般の化粧品とは異なり、薬効が期待できる製品です。医薬品ほどの強い効果はないものの、予防や衛生を目的として利用されます。医薬部外品は日常生活で広く使用されているため、適切な規制と安全の確保が必要です。以下の製品が医薬部外品に該当します。

- 育毛剤

- 脱毛剤

- 虫よけスプレー

- 手指の消毒用品

医薬部外品は市場へ出す前に厚生労働省の承認が必要です。承認を受けるには、消費者が安心して使用できる水準を確保するために、製品が一定の効果・効能を証明する必要があります。医薬品に比べ規制はやや緩和されていますが、安全管理に関しては規定があり、製造販売後も一定の基準に従って管理されます。

化粧品

化粧品は1日の始まりや、特別な場面での身だしなみとして欠かせないアイテムです。化粧品の使用目的は、肌を清潔に保ったり、美しさを引き出したりと幅広いです。

化粧品の安全性と効果は薬機法によって厳しく管理され、使用される成分や表示には特定の規制が適用されます。製造業者は届出やラベリングを適切に行う必要があります。化粧品への規制は、消費者に正確で信頼できる情報を提供し、安全性が保証された製品のみを販売するのが目的です。

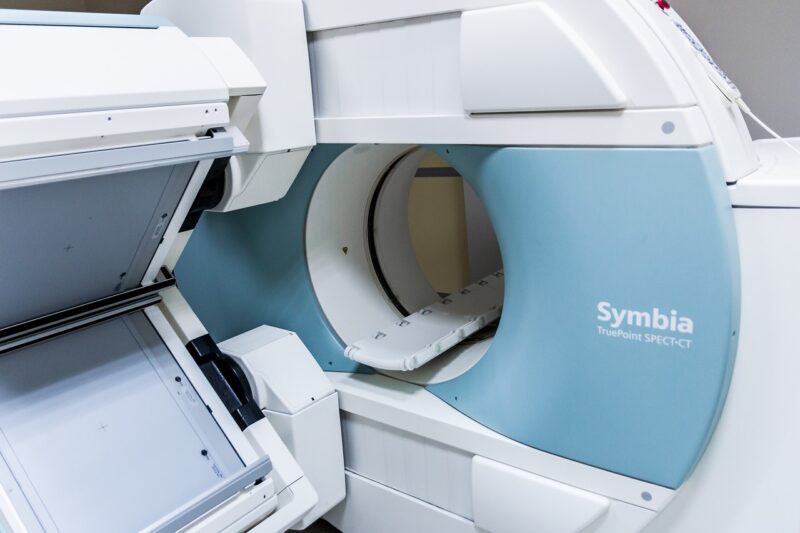

医療機器

医療機器とは、病気の診断や治療、予防などの目的で使用される器具や装置、材料などを指します。医療機器の活用シーンは日常の健康管理から、重大な医療処置に至るまで幅広いです。家庭で使われる体温計や血圧計、病院で用いられるMRIや人工心肺装置などが医療機器に当てはまります。

医療機器には、性能と安全性の保証が欠かせません。薬機法に基づき、医療機器の製造や販売には厳格な規制が課されています。リスクに基づいてクラスIからクラスIVまで分類され、クラスが高いほど厳しい安全基準が適用されます。厳格な規制により、使用する際のリスクを最小限に抑えることが可能です。

医療機器の製造販売には許可が必要です。各製品は事前に承認または認証を受けなければなりません。もし安全性や有効性に問題が見られる場合は、リコールや販売停止といった措置が取られることがあります。

再生医療等製品

再生医療等製品とは、体の損傷を修復または再生させるために開発された医薬品や医療機器です。再生医療等製品には以下の製品が当てはまります。

- 細胞や組織、遺伝子治療製品

- iPS細胞由来の製品や体外で培養された細胞を利用した製品

再生医療等製品には高度な安全性と有効性が求められるため、承認プロセスは非常に厳格です。日本では、厚生労働省が製品の承認と規制を行っています。

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品は、人間の体から採取したサンプルに基づいて病気の診断や健康状態を調べる製品です。使用されるサンプルには、血液や尿などが含まれます。体外診断用医薬品は、医療分野で非常に重要な役割を担っており、日々進化しています。体外診断用医薬品の特徴は以下のとおりです。

- 医療機関の検査室やクリニックで主に使われるが、自宅で使用できるキットもある

- 感染症の診断、血糖値の測定、妊娠検査など、多岐にわたる健康問題の確認に役立つ

- 厳しい規制と品質管理の下で製造され、正確で信頼性のある結果を提供する

体外診断用医薬品は、薬機法の下で医薬品の一部として扱われ、市場に出る前には適切な承認が必要です。新しい製品の開発には、安全性や有効性を確認するための臨床試験や科学的証明が求められます。

薬機法で定められているルール

薬機法では、医薬品や医療機器などの安全性と効果を確保するために厳格な規制が設けられています。具体的に設けられている規制は以下のとおりです。

- 医薬品等の広告規制

- 各種事業の許可制・登録制

- 医薬品等の取り扱いルール

規制は国内外から輸入される製品にも適用されます。規制により、国内で使用されるすべての医薬品や医療機器が一定の基準を満たしていることが保証されます。

医薬品等の広告規制

医薬品や医薬部外品、化粧品の広告における規制は、消費者を誤解や間違った情報から保護することが目的です。広告では、製品の効能・効果や使用方法、推奨量を正確に表示する義務があります。

未承認の効能や、安全性を暗示する言葉である「副作用が全くない」「最も効果がある」などの絶対的な表現は使用不可です。絶対的な表現は、消費者が過剰な期待を持つ恐れがあるためです。違反した場合、広告の差し止めや行政指導が行われ、重大なケースでは罰則が科される場合があります。

» 薬機法の広告で注意すべき3つのポイントを解説!

各種事業の許可制・登録制

薬機法では、公衆の健康と安全を守るために特定の事業で許可や登録が必要です。事業者は一定の基準を満たし、医薬品や医療機器の製造・販売事業者は厳格な制度下で運営する必要があります。薬機法による具体的な許可や登録の例を以下に示します。

- 医薬品製造業者には厚生労働大臣の許可が必要

- 医薬品卸業者は都道府県知事の許可が必要

- 医療機器製造業は許可制

- 医療機器販売業は登録制

- 再生医療等製品の提供は、特定細胞加工物の製造・提供業者の登録が必要

- 化粧品製造業者は都道府県知事への届出が義務付け

事業者にとって許可制と登録制の厳守は大きな責任ですが、消費者の信頼と安全を保つためには不可欠です。それぞれの事業に応じた適切な手続きを理解し、厳格に守る必要があります。

医薬品等の取り扱いルール

医薬品の取り扱いには、正確で安全な方法が求められ、ルールを守ることで、安全かつ効果的に医薬品を利用できます。薬機法により定められている医薬品等の取り扱いルールは以下のとおりです。

- 医薬品の販売には、厚生労働省による許認可が必要

- 薬局および薬店での取り扱いには、専門の資格を持った薬剤師や登録販売者が必要

- 医薬品は、処方箋が必要な処方薬と、処方箋不要の一般用医薬品に分類

- 輸入される医薬品は国内法規への準拠が必須

- 医薬品の製造・販売業者は製品の品質管理と適正な情報提供の義務あり

- 医薬品の保管は、温度や湿度が規定された環境下での品質保持が必須

薬機法に違反したときの罰則

薬機法に違反した場合、違反の種類や重大性によって適用される罰則が異なります。主な違反は以下の3つです。

- 行政処分

- 課徴金納付命令

- 刑事罰

行政処分

薬機法違反が発覚した際、医薬品や医療機器を取り扱う企業は、重大な行政処分を受けます。処分は公衆の健康と安全を確保するため、法律に基づき不正行為を厳格に管理するための措置です。違反した際、法令の厳守を促し、業界全体の信頼性を保つために、以下の処分を受ける恐れがあります。

- 薬機法違反企業に対する事業活動の停止命令

- 不適切な製品の製造や販売があった場合の販売許可の取り消し

- 誤った広告や違法な販売方法を使用した企業に対する警告

- 製造業者に対する製造許可の取消し

- 薬機法に基づく施設の検査および報告義務違反に対する指導や命令違反時の罰則適用

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法違反が発覚した際に課される経済的な罰です。課徴金を命じる権限は、厚生労働省や地方の厚生局が保持しているため、適切な法的措置が迅速に施される体制が整っています。

処罰の対象は、法律に違反して不正な商品を市場に出したり、不適切な広告を行ったりした企業や個人です。課徴金の算定は、違反によって得た利益や違反の重さを考慮して行われます。制度の目的は、違反行為の繰り返しを防ぎ、法規の厳守を促すことです。

刑事罰

薬機法違反には厳しい刑事罰が科されます。違反の例と刑事罰をまとめた表が以下です。

| 違反例 | 刑事罰 |

| 製造販売承認を得ずに医薬品を製造・販売した | 最高で10年の懲役または1,000万円以下の罰金 |

| 誤った表示や広告を行った | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |

| 医薬品の品質や効能・効果を偽って販売した | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |

| 特定の医薬品を許可なく輸入した | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |

違反者が法人の場合、個人に対する罰則に加えて法人に対しても罰金が科される恐れがあります。違反に対する厳しい罰則は、医薬品の安全性と品質を守り、消費者を保護するために設けられています。医薬品関連の活動を行う場合、適切な許可や手続きを経ることが重要です。

まとめ

薬機法は、健康を守るために非常に重要な役割を果たしています。薬機法の目的は、安全で効果的な医薬品や医療機器の供給です。医療技術の進歩や国際標準に対応するために、薬事法から改正されました。薬機法の対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器など多種多様です。

広告規制や事業許可制などの厳格なルールが定められており、違反した場合には行政処分や課徴金、さらには刑事罰が科されます。薬機法は私たちの日常生活に大きく関わり、安全な製品の使用を支えています。

» メディカルライターになるための必要なスキル